Von der Linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), Teil 2 – Hinweise für die Umstellung

Der Circularity Gap Report 2021 titelt „Wir alle lassen die Menschen und den Planeten im Stich… damit unsere Welt lebenswert bleibt und blüht, müssen wir die globale Kreislaufwirtschaft von 8,6 Prozent auf 17 Prozent verdoppeln“ (englische Fassung übersetzt). Zweifelsfrei besteht dringender Handlungsbedarf. Was jedoch hindert Organisationen daran, die Transformation zu einer „Circular Economy“ voranzutreiben? Einige Organisationen können offensichtlich die Vorteile der Kreislaufwirtschaft „noch“ nicht erkennen. Gründe könnten sein: fehlende Zahlen, Daten, Fakten, fehlendes Wissen und/oder fehlende Ressourcen zur erfolgreichen Umsetzung.

Dem gegenüber stehen Erfolgsmeldungen von Unternehmen, die frühzeitig die Chancen erkannt haben. Im Mai 2022 veröffentlichte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) eine Studie, aus der hervorgeht, dass Unternehmen mit zirkulären Geschäftsmodellen wirtschaftlich erfolgreicher sind. Die Kreislaufwirtschaft gilt daher als das Wirtschaftsmodell der Zukunft.

Wirtschaftliche Vorteile

Organisationen können durch eine zirkuläre Unternehmensstrategie wirtschaftliche Vorteile erzielen. Vom Rohstoffeinkauf und -einsatz über das Design als auch die Herstellung, den Vertrieb, die Verwendung, die Wiederverwertung und Reparatur sowie das Recycling bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, neue, innovative und insbesondere nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

Ein funktionierendes Netzwerk mit Blick auf die vor- und nachgelagerten Prozesse der Wertschöpfungskette ist hierzu ebenso notwendig. Zulieferer und externe Dienstleister sind wichtige Partner. Viele Daten werden benötigt, um die neuen zirkulären Abläufe zu bewerten und, sofern notwendig, nachzubessern. Eine wesentliche Voraussetzung zur erfolgreichen Umsetzung ist ein hoher Digitalisierungsgrad.

Zweifellos ist zu beobachten, dass auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene die regulatorischen Vorgaben für die Transformation in Richtung einer Kreislaufwirtschaft zunehmen – soll heißen: Die Abkehr von einer linearen Wirtschaft ist alternativlos. Es lohnt sich für Organisationen, frühzeitig Kreislaufstrategien zu entwickeln und in Kreisläufen zu wirtschaften.

Dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sich hier schwertun, ist verständlich. Oftmals fehlt es an Ressourcen und/oder Unterstützung durch Experten. Nachfolgend eine kleine, nicht vollständige, Linksammlung zu Förderprogrammen. Hier finden Organisationen sowohl Anregungen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft als auch Fördermöglichkeiten auf europäischer, bundesweiter und landesweiter Ebene:

| Informationen zu Förderprogrammen und zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft Europäische Ebene

Bundesweite Ebene

Landesweite Ebene

|

Beispiele für erfolgreich umgesetzte Kreislaufwirtschaft

Mit Blick auf die teils komplexen Anforderungen, welche mit der Transformation zur Kreislaufwirtschaft einhergehen, gibt es mittlerweile zahlreiche Beispiele, welche sehr gut zur Orientierung dienen können. Nachfolgend sind nur einige wenige exemplarisch aufgeführt.

- Recup, Recircle und Vytal: Diese Unternehmen bieten Lösungen für die Gastronomie an. Speisen und Getränke lassen sich gegen Pfand in Mehrwegbehältern verpacken. Damit werden Einwegverpackungen komplett verzichtbar.

- Patagonia: Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Kleidung herzustellen, welche möglichst lange hält. Darüber hinaus wird die Kleidung so gefertigt, dass sie einfach repariert werden kann. Falls mal etwas repariert werden muss, bietet das Unternehmen in einigen Stores Reparaturdienstleistungen für seine Produkte an. Hier können Kunden ihre Kleidung an sogenannten Repair-Stationen kostenfrei reparieren lassen.

- Ikea: Für Ikea ist die Wiederverwendung der Produkte wichtig. Der Ikea-Service bietet seinen Kunden eine „Zweite Chance“ für Produkte an. Jene Produkte, für welche die Kunden keine Verwendung mehr haben, werden von Ikea aufgekauft und finden in den Ikea-„Fundgruben“ neue Besitzer.

- BMW: Für BMW ist Zirkularität ein strategisch wichtiges Thema und die Organisation sieht darin vielfältige Chancen. Unter anderem reduziert die Wiederverwendung wertvoller Ressourcen die kritische Abhängigkeit von kostspieligen Primärrohstoffen.

- Stadt Amsterdam: Die Stadt will bis 2030 ihren Rohstoffverbrauch um 50 Prozent verringern und bis 2050 vollständig auf Kreislaufwirtschaft umstellen. Das bedeutet, sich von den klassischen ökonomischen Ansätzen zu lösen, um das gesteckte Ziel zu erreichen.

Diese Aufstellung ließe sich beliebig fortführen. Aus allen Branchen und Bereichen, national und international, gibt es viele positive Beispiele. Sofern noch nicht geschehen, ist es an der Zeit, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Der DGQ-Fachkreis Nachhaltigkeit steht als Netzwerkpartner gerne jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Lesen Sie mehr zum Thema Circular Economy im ersten Teil der Beitragsreihe: Von der Linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), Teil 1 – ein Überblick »

Über die Autoren:

Prof. Dr.-Ing. Irina Mazilu-Eyaz hat Materialwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt und am Imperial College London studiert. Während Ihrer 11-jährigen Berufstätigkeit bei einem internationalen Technologiekonzern sammelte sie Erfahrung im Qualitätsmanagement und wurde zur Methoden-Expertin für technische Problemlösung. Seit 2021 ist sie Professorin für Qualitätsmanagement und Werkstoffkunde an der Hochschule RheinMain und entwickelt auch neue Lehrveranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit. Im Mai dieses Jahrs wurde sie ins Leitungsteam des DGQ-Fachkreises Nachhaltigkeit gewählt.

Dr. Wilhelm Floer hat als promovierter Maschinenbauingenieur und Qualitätsmanagement-Experte zahlreiche praktische Erfahrungen im Rahmen von Audits gesammelt. Er war über zehn Jahre im QM-Bereich Automotive in den unterschiedlichsten Positionen bei verschiedenen Unternehmen (OEM und First Tier) tätig. Bei einem namhaften Haushaltsgerätehersteller hat er sich unter anderem für agiles QM und als Energie- und Umweltmanagementvertreter für Nachhaltigkeitsthemen eingesetzt sowie als Co-Autor bei der Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte mitgewirkt. Als Dozent für die DGQ leitet Dr. Wilhelm Floer seit 2019 verschiedene Trainings. Derzeit arbeitet er als Digitaler Nomade und steht als Freelancer, Coach und Consultant für VDA-, QM-, UM-, EM- und Nachhaltigkeits-Themen zur Verfügung. Wilhelm Floer ist Mitglied des Leitungsteams des Fachkreis Nachhaltigkeit.

Von der Linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), Teil 1 – ein Überblick

Die sogenannte „Circular Material Use Rate“ entspricht dem Anteil der Ressourcen, die in einer Volkswirtschaft genutzt werden und aus recycelten Produkten oder wiedergewonnen Materialien stammen. Während die Recyclingquote stetig zunimmt und europaweit im Jahr 2020 bei ca. 47,8 Prozent lag, nahm erstere hingegen von 2019 auf 2021 ab und lag zuletzt auf einem niedrigen Niveau von 11,7 Prozent. Angesicht der Tatsache, dass der Abbau und die Verarbeitung von Primärrohstoffen mit hohen umweltschädlichen Emissionen und steigenden Beschaffungspreisen verbunden sind, wird die Notwendigkeit im Umdenken der Unternehmen allerdings nicht nur von neuen Gesetzen, sondern tatsächlich auch von ökonomischen Überlegungen getrieben. Das verdeutlicht, welchen großen Impact die Transformation der linearen Wirtschaft zur zirkulären Wirtschaft (Kreislaufwirtschaft/„Circular Economy“) hat. Zu Recht stellt dies den größten wirtschaftlichen Wandel seit der Industriellen Revolution dar.

Was bedeutet Circular Economy?

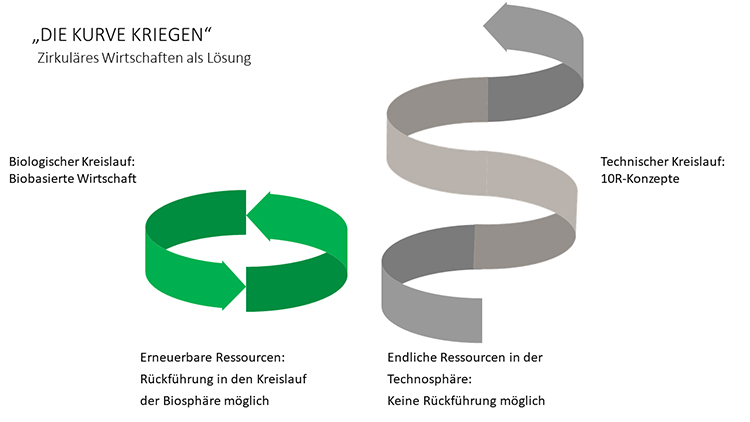

Bei der Circular Economy handelt es sich um eine Erweiterung des häufig verwendeten Begriffs der Kreislaufwirtschaft auf ein übergreifendes Konzept, das zirkuläre Wirtschaften. Dabei geht es um die Umstellung von einer linearen Wirtschaft, die grob durch das Prinzip „take-make-waste“ gekennzeichnet ist, auf ein zirkuläres Wirtschaftsmodell, bei dem nach Möglichkeit endliche Ressourcen, also nicht-erneuerbare Rohstoffe, im Kreis geführt und wiederverwertet werden. Ähnlich zum „Biologischen Kreislauf“ der Natur, bei dem keine Abfälle, sondern nur neue Wertstoffe entstehen, sollen endliche Ressourcen in einem “Technischen Kreislauf” geführt und wieder zum Einsatz kommen. Im optimalen Fall bedeutet dies, dass endliche Ressourcen als Werkstoffe „unendlich“ in der Technosphäre innerhalb Produkten Verwendung finden. Im weiteren Abschnitt wird vor allem auf die Funktionsweise von Circular Economy im Technischen Kreislauf – also mit Blick auf die endlichen Ressourcen im zirkulären Wirtschaftsmodell – eingegangen.

Abb. 1: Circular Economy, Endliche Ressourcen in der Technosphäre (eigene Darstellung © I. Mazilu-Eyaz)

Wie funktioniert Circular Economy in der Praxis?

Das zirkuläre Wirtschaften folgt drei Grundprinzipien:

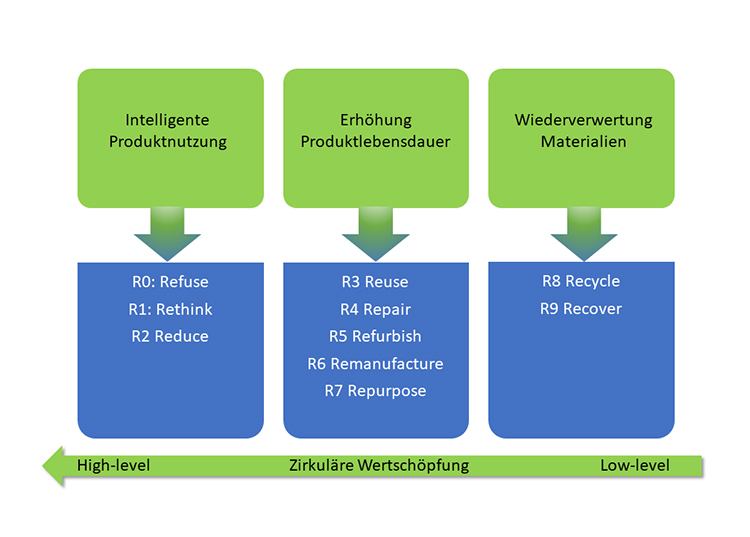

- Der höchste Grad (High-Level) an Zirkularität wird durch eine intelligente Produktnutzung erreicht, die den Verbrauch von Materialen per se reduziert.

- Durch eine Erhöhung der Produktlebensdauer wird der Materialverbrauch insgesamt verlangsamt.

- Der niedrigste Grad (Low-Level) an zirkulärer Wertschöpfung kommt bei der für uns aus der klassischen Kreislaufwirtschaft bekannten Wiederverwertbarkeit von Materialien zum Tragen.

Umgesetzt werden die Prinzipien anhand der sogenannten 10 R-Strategien.

Bei der intelligenten Produktnutzung (1) wird unter „Refuse, Rethink, Reduce” der Ersatz bisheriger Produkte durch neue Geschäftsideen verstanden. So verbirgt sich etwa hinter dem Car-Sharing das Konzept „Product as a Service”, hinter den Unterhaltungs-Streaming-Diensten das Konzept des „Entmaterialisierens“, durch welchen zum Beispiel der Besitz von CDs und DVDs obsolet wird. Natürlich kann der Materialverbrauch auch durch die Erhöhung der Materialeffizienz (zum Beispiel beim Leichtbau) erreicht werden. Hier gilt es aber auch immer, die Nachhaltigkeitsaspekte des effizienteren Werkstoffes entlang der ganzen Lebensdauer zu betrachten, was wieder die Relevanz der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 unterstreicht.

Mit Blick auf die Erhöhung der Produktlebensdauer (2) folgen fünf weitere R-Strategien: „Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose”. Während die ersten beiden beispielsweise durch Secondhand-Verkaufsbörsen oder Repair-Cafés hinlänglich bekannt sind, handelt es sich bei den darauffolgenden drei Strategien um weitreichende Vorgänge wie die Aufarbeitung von defekten Produkten mit beispielsweise Software-Updates zur Weiternutzung. Zum „Remanufacturing“ zählt darüber hinaus sogar die Nutzung komplexer technischer Komponenten nach Veränderung einzelner Bauteile als verbesserte Komponente mit gleicher Funktion und – ganz wichtig – bei erneuerten Qualitätsversprechen! Werden hingegen aus den nicht mehr für ihren angedachten Nutzen funktionstüchtigen Produkten neue Produkte mit geänderter Funktion hergestellt, dann spricht man von „Repurpose“. Ein Beispiel dafür ist der „Secondlife“-Einsatz für E-Batterien aus Autos im stationären Bereich.

Mit dem niedrigsten Grad an Zirkularität (3) folgen die Strategien „Recycle”, welche als Ergebnis der Wiederverwertung Materialien mit gleichbleibender oder niedrigerer Qualität als das Ursprungsmaterial liefert, und „Recover”, also die thermische Verwertung von Werkstoffen zur Gewinnung von Energie.

Neben der Herausforderung, Circular-Economy-fähige Produkte zu entwickeln, steht am Anfang für Organisationen die Frage: Welche Strategie kommt für welches Produkt in Frage? Das ist eine mehrdimensionale Problemstellung, die zum einen von der Komplexität des Produktes abhängt und zum anderen mit der Verfügbarkeit des Produktes nach der Nutzung durch den Kunden, was auch zum Beispiel den Aufbau eines Retourenmanagement (Reverse Logistik) benötigt.

| Berufsbild Nachhaltigkeitsmanager Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den Megatrends unserer Zeit. Für Unternehmen wird es somit immer wichtiger, CSR-Maßnahmen umzusetzen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Mit dem größeren Fokus auf Nachhaltigkeit haben sich in den letzten Jahren eine Vielzahl an grünen Jobs entwickelt, wie beispielsweise der Job als Nachhaltigkeitsmanager. Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Berufsbild zum Nachhaltigkeitsmanager:

|

Unterstützung durch ein Managementsystem nach der DIN EN ISO 14001

Im DGQ-Blogbeitrag „Nachhaltigkeitsmanagement: Tipps für KMU” hat der DGQ-Fachkreis Nachhaltigkeit bereits darauf hingewiesen, dass Managementsysteme bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsaktivitäten hilfreich sein können. Insbesondere Unternehmen mit einem Umweltmanagementsystem nach der DIN EN ISO 14001 (kurz ISO 14001) fällt die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft wesentlich leichter.

Nachfolgend sind die wesentlichen Vorteile aufgelistet:

- Rechtskonformität (bindende Verpflichtungen) ist Bestandteil der weltweit anerkannten Zertifizierung nach ISO 14001

- Die Umsetzung der normativen Anforderungen wird jährlich von externen Zertifizierungsgesellschaften bzw. deren Auditoren geprüft

- Mindestens einmal im Jahr wird im Management Review die Rechtskonformität bestätigt

- Die hohe internationale Akzeptanz der Zertifizierung schafft Vertrauen bei internen und besonders bei externen Stakeholdern (Kunden, Lieferanten, Behörden, Geldgebern, etc.)

- Erhöhtes Umweltbewusstsein aller Mitarbeiter zeichnet die Organisationskultur aus

- Umweltschutz und Umweltmanagement, auch auf operativer Ebene, sind Teil der Unternehmenspolitik und Unternehmensstrategie

- Das Abfallmanagement geht über in ein Wertstoffmanagement und regelmäßig erhobene Daten informieren sowohl über die eingesetzten sowie die rückgeführten Materialmengen als auch das erzielte jährliche Erlösen und Kosten

- Die Umweltaspekte-Bewertung trägt unter anderem dazu bei, kontinuierlich den Einsatz von umweltbelastenden Stoffen wie beispielsweise Abfällen, Abwässern, Emissionen etc. zu reduzieren

- Neue, auch gesetzliche, Umweltschutzauflagen auf internationaler Ebene und deren Änderungen werden schnell und effektiv umgesetzt

- Regelmäßig wird eine umweltbezogene Chancen- und Risikobeurteilung vorgenommen entsprechend der im Unternehmen implementierten Prozesse

- Um Schwachstellen unverzüglich zu identifizieren, sind standardisierte Prozesse mit Kontroll- und Steuerungsmechanismen vorhanden

- Die Produktlebenszyklusbetrachtung, wenn auch nicht explizit gefordert, ist Teil der ISO 14001

- Durch die Harmonized Structure der ISO 14001 ist mit geringem Aufwand eine Erweiterung zu einem Integrierten Managementsystem möglich

Unternehmen, welche nach der ISO 14001 zertifiziert sind, lehnen sich darüber hinaus häufig an die DIN EN ISO 14040 (Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen) und DIN EN ISO 14044 (Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen) an.

Ökobilanzen (ein anderer häufig verwendeter Begriff lautet Lebenszyklusbetrachtung, engl. Life Cycle Assessments, LCA) analysieren und bewerten die Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen über deren gesamten Lebensweg. In erster Linie geht es hierbei um die Material- und Energieflüsse und die daraus resultierenden Auswirkungen für die Umwelt.

Zusammengefasst: Mit einem zertifizierten Managementsystem nach ISO 14001 werden beste Voraussetzungen geschaffen, sowohl für eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung als auch für ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften innerhalb einer Organisation. Das europäische Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) basiert auf dem standardisierten Umweltmanagementsystem der ISO 14001. EMAS geht jedoch sogar noch über die Normanforderungen hinaus: Es fordert explizit einen Nachweis zur Verbesserung der Umweltleistung und die Einhaltung der Rechtsvorschriften in Form eines Umweltberichts oder einer Umwelterklärung.

Konkrete Hinweise für die Umstellung einer Organisation zu einer Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) erhalten Sie im zweiten Teil der Beitragsreihe: Von der Linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), Teil 2 – Hinweise für die Umstellung »

Über die Autoren:

Prof. Dr.-Ing. Irina Mazilu-Eyaz hat Materialwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt und am Imperial College London studiert. Während Ihrer 11-jährigen Berufstätigkeit bei einem internationalen Technologiekonzern sammelte sie Erfahrung im Qualitätsmanagement und wurde zur Methoden-Expertin für technische Problemlösung. Seit 2021 ist sie Professorin für Qualitätsmanagement und Werkstoffkunde an der Hochschule RheinMain und entwickelt auch neue Lehrveranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit. Im Mai dieses Jahrs wurde sie ins Leitungsteam des DGQ-Fachkreises Nachhaltigkeit gewählt.

Dr. Wilhelm Floer hat als promovierter Maschinenbauingenieur und Qualitätsmanagement-Experte zahlreiche praktische Erfahrungen im Rahmen von Audits gesammelt. Er war über zehn Jahre im QM-Bereich Automotive in den unterschiedlichsten Positionen bei verschiedenen Unternehmen (OEM und First Tier) tätig. Bei einem namhaften Haushaltsgerätehersteller hat er sich unter anderem für agiles QM und als Energie- und Umweltmanagementvertreter für Nachhaltigkeitsthemen eingesetzt sowie als Co-Autor bei der Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte mitgewirkt. Als Dozent für die DGQ leitet Dr. Wilhelm Floer seit 2019 verschiedene Trainings. Derzeit arbeitet er als Digitaler Nomade und steht als Freelancer, Coach und Consultant für VDA-, QM-, UM-, EM- und Nachhaltigkeits-Themen zur Verfügung. Wilhelm Floer ist Mitglied des Leitungsteams des Fachkreis Nachhaltigkeit.

Einfluss von ESG-Ratings auf die Nachhaltigkeit von Unternehmensprozessen, Teil 1

Gute ESG-Ratings können Unternehmen Zugang zu kostengünstigem Eigen- und Fremdkapital verschaffen, ihre Marktpräsenz stärken und die Markenbekanntheit verbessern. Aber inwiefern wirken sich derartige Ratings auch auf die Gestaltung unternehmensinterner Prozesse aus?

Wer sich in den vergangenen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen beschäftigt hat, ist um folgende drei Buchstaben nicht herumgekommen: „ESG“. Das Akronym beschreibt die drei großen Bereiche, in denen Nachhaltigkeit (in der Wirtschaft) angestrebt wird: Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) und Unternehmensführung („(Corporate-) Governance“). Viele Unternehmen veröffentlichen Informationen darüber, wie und in welchen Bereichen sie sich für Nachhaltigkeit engagieren. Um diese Informationen kurz und übersichtlich zusammenzufassen und Investoren eine qualitative Bewertung zur Verfügung zu stellen, gibt es ESG-Ratings.

Vorgehensweise der Ratingagenturen

Die Ratingagenturen, die jene Ratings erstellen, bewerten die Unternehmen häufig aufgrund von öffentlich verfügbaren oder individuell zur Verfügung gestellten Daten kurz und prägnant auf einer intuitiven Skala, wie zum Beispiel von 0 bis 100 oder auch von CCC bis AAA. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Nachfrage von Investoren, in nachhaltige Unternehmen zu investieren, geradezu explodiert (Larcker et al/Stanford, 2022) und die verschiedenen Indizes oder Fonds, in denen die bestbewerteten Unternehmen gelistet sind, haben im Wert um viele Milliarden oder sogar Billionen US-Dollar zugelegt (C. Simpson / Bloomberg, 2021). Dies gibt Anlass zur Vermutung, dass ein gutes ESG-Rating für ein Unternehmen von großem wirtschaftlichem Vorteil sein kann. Wie groß der Ansporn für Unternehmen wirklich ist und inwiefern Unternehmen dafür tatsächlich nachhaltiger werden müssen, ist jedoch weitgehend unerforscht.

Um herauszufinden, ob ESG-Ratings einen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Unternehmensprozessen haben, müssen mehrere Komponenten betrachtet werden. Daher soll es in diesem Beitrag einerseits darum gehen, alle Vorteile zu sammeln, die ein Unternehmen durch ein positives ESG-Rating gewinnt. Interessierte sollen verstehen, welchen Anreiz ein gutes Rating liefern kann, da bei Unternehmen der Profit an erster Stelle steht. Entscheidende Umstrukturierungen müssen also immer durch einen finanziellen Anreiz initiiert werden. Andererseits werden in diesem Beitrag die Schritte herausgearbeitet, die ein Unternehmen gehen muss, um ein positives Rating zu erhalten. Dabei wird hinterfragt, wie herausfordernd einige dieser Veränderungen sind oder ob vergleichsweise geringe Veränderungen bereits wesentliche Verbesserungen in den Ratings erzielen können.

Vorteile eines guten ESG-Rating

Zunächst einmal zeigt ein gutes ESG-Rating, dass das Unternehmen seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt ernstnimmt und nachhaltig agiert. In einer Welt, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, werden Unternehmen, die sich um die Umwelt und die Gesellschaft kümmern, von vielen Menschen bevorzugt. Positive ESG-Ratings können dazu beitragen, das Vertrauen von Kunden, Investoren und anderen Stakeholdern zu gewinnen und zu stärken (J. Mandorfer, 2022). Die Markenbekanntheit wird gesteigert und neue Kunden werden noch einfacher generiert. Darüber hinaus kann ein gutes ESG-Rating dazu beitragen, dass Regierungen und andere Institutionen das Unternehmen bevorzugen. Viele öffentliche Auftraggeber setzen bei der Vergabe von Aufträgen auf Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit und Verantwortung engagieren.

| Berufsbild Nachhaltigkeitsmanager Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den Megatrends unserer Zeit. Für Unternehmen wird es somit immer wichtiger, CSR-Maßnahmen umzusetzen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Mit dem größeren Fokus auf Nachhaltigkeit haben sich in den letzten Jahren eine Vielzahl an grünen Jobs entwickelt, wie beispielsweise der Job als Nachhaltigkeitsmanager. Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Berufsbild zum Nachhaltigkeitsmanager:

|

Schritte zur Verbesserung des eigenen Rankings

Eine wichtige Maßnahme für die Verbesserung des eigenen Ratings ist die Offenlegung von Informationen. Obwohl unklar ist, wie die Gewichtung von Informationen für ein gutes ESG-Rating genau ist, scheinen sich viele Experten einig darüber zu sein, dass primär der Akt, Informationen offenzulegen, zu verbesserten Ratings führt (S. Drempetic et al., 2020). Dazu gehört etwa die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten, in denen das Unternehmen detailliert über seine Leistungen sowie Ambitionen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung informiert. Ein weiteres wichtiges Element ist die Implementierung interner Prozesse und Strukturen, die es dem Unternehmen ermöglichen, seine ESG-Leistung kontinuierlich zu überwachen und zu verbessern. Unter anderem wäre das die Einführung von Umwelt- und Sozialmanagementsystemen sowie die Schaffung von Rollen und Verantwortungsbereichen innerhalb des Unternehmens, die sich speziell mit ESG-Themen beschäftigen.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Einbindung von ESG-Aspekten in die Geschäftsstrategie und die Unternehmensführung. Zu nennen wäre hier die Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Investitionsentscheidungen und die Berücksichtigung von ESG-Aspekten bei der Lieferantenauswahl (Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates Ziffer 34).

Relevanz im Kontext des Pariser Klimaabkommens

2015 haben 195 Länder das Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Dieses verpflichtet die teilnehmenden Nationen dazu, jede Anstrengung zu unternehmen, die Erderwärmung bis 2030 auf maximal 2,0°C, besser sogar 1,5°C zu begrenzen (Übereinkommen von Paris (2015), Artikel 1). Es sieht vor, dass alle Teilnehmernationen eigene „ambitionierte“ Ziele setzen und diese anhand von zum Beispiel Gesetzen um- und durchsetzen. In dem Zuge wurden von der EU diverse Gesetze erlassen, die dabei helfen sollen, die selbstgesetzten Ziele der jeweiligen Länder zu erreichen. Die EU legte so als erster Gesetzgeber genau fest, was unter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ zu verstehen sein soll, um Missverständnisse sowie Beschönigungen zu verhindern (Deutscher Bundestag (2022)).

Des Weiteren setzte die EU die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Kraft, die vor allem die größten Unternehmen dazu verpflichtet, Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen. Viele weitere Unternehmen wie zum Beispiel Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Mitarbeitenden oder kapitalmarktorientierte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollen in den nächsten Jahren folgen, sodass bis 2025/2026 die Nachhaltigkeitsberichte von ca. 70% aller großen Unternehmen vorliegen (Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates). Diese nicht-finanzielle Berichterstattung ist in der EU-Taxonomie geregelt. Teil der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist auch eine konkrete Zielsetzung, wie das berichtende Unternehmen zu den Klimazielen 2030 beitragen wird. So soll nicht nur ein CO2-Ausstoßziel gesetzt werden, sondern auch eine konkrete Strategie, um dieses zu erreichen. Diese gesetzliche Vorschrift, die realistische und ambitionierte selbstgesetzte Ziele von den Unternehmen fordert, ist einer der wichtigsten Schritte dabei, die angestrebten Klimaziele tatsächlich zu erreichen. Die Ziele der Unternehmen, der Regierung und der Bevölkerung werden auf diese Weise vereint. Sobald genau festgelegt ist, nach welchen Definitionen und Regularien ein Nachhaltigkeitsbericht geschrieben werden muss, werden Unternehmen ihren Konkurrenten gegenüber, ähnlich wie bei einer klassischen finanziellen Berichterstattung, deutlich transparenter und vergleichbarer. So ist es Shareholdern und Stakeholdern besser möglich, die aktuelle Lage einzuschätzen, und auch die Ratingersteller haben konkrete und genormte Zahlen und Begriffe, die in die Bewertungen einfließen können. Potenziell können dadurch also einheitlichere Ratings innerhalb einer Ratingagentur zu erwarten sein.

Arten und Zweck von Ratings

ESG-Ratings sollen ein übersichtliches, verständliches Bild davon abgeben, wie ein Unternehmen in den jeweiligen ESG-Bereichen abschneidet. Sie haben, ähnlich wie die Jahresabschlüsse, zwei wichtige Interessensparteien:

- Shareholder (Anteilseigner eines Unternehmens, zum Beispiel Aktionäre) und

- Stakeholder (andere vom Fortbestand des Unternehmens Profitierende, zum Beispiel Lieferanten oder Mitarbeiter)

Stakeholder verlangen Informationen über die Implementation von ESG hauptsächlich, um ihre weitere Zusammenarbeit einzuschätzen. Durch ihre Involvierung unterstützen sie die Tätigkeiten des Unternehmens und geben somit indirekt ihre Zustimmung zu der Unternehmensführung preis. Shareholder haben darüber hinaus zusätzlich die Perspektive, dass ihre Investition im Wert wachsen soll. Beide treffen ihre Geschäftsentscheidungen vermehrt auf Grundlage ethischer Grundprinzipien, weshalb es wichtig ist, die Vor- und Nachteile, Probleme und Chancen aus beiden Perspektiven zu betrachten.

Beispiel für die Veränderung des ESG-Ratings

Wird zum Beispiel ein neues Gesetz erlassen, das den CO2-Ausstoß stärker besteuert, bedeutet das ein gestiegenes (ESG-)Risiko für die Unternehmen, die nur schwer CO2 einsparen können. Folglich wird das Rating dieses Unternehmens schlechter. Dabei macht das schlechtere Rating den Eindruck, als hätte sich an der Unternehmenspraktik etwas geändert. Stellt das Unternehmen daraufhin auf Elektrofahrzeuge um oder entscheidet sich anderweitig CO2-Ausstoß zu senken, verbessert sich das Rating wieder, da das Risiko für Strafen oder größere Belastungen durch die CO2-Steuer gesunken ist. Dabei entsteht der Eindruck, dass das Rating sich aus dem Grund verbessert hat, weil weniger CO2-Ausstoß eine geringere Umweltbelastung bedeutet (N. Leeb, 2021). Diese Perspektive darf also nie außer Acht gelassen werden, wenn Unternehmensratings verglichen werden. Ein gutes Rating bedeutet in vielen Fällen, dass aktuell kein besonders hohes ESG-Risiko besteht, und nicht, dass das Unternehmen tatsächlich einwandfreie Umweltpolitik betreibt.

Die Autor:innen haben zu diesem Thema eine Expertenbefragung durchgeführt, deren Ergebnisse Sie im demnächst erscheinenden Teil 2 dieses Fachartikels lesen.

Der Text wurde von Prof. Dr. Irina Mazilu-Eyaz und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Simone Schwarz verfasst und beruht auf der von Prof. Dr. Irina Mazilu-Eyaz und Prof. Dr. Alexander Rühl betreuten Bachelorarbeit von Herrn Maximilian Krause an der Hochschule RheinMain.

Über die Autoren:

Prof. Dr.-Ing. Irina Mazilu-Eyaz hat Materialwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt und am Imperial College London studiert. Während Ihrer 11-jährigen Berufstätigkeit bei einem internationalen Technologiekonzern sammelte sie Erfahrung im Qualitätsmanagement und wurde zur Methoden-Expertin für technische Problemlösung. Seit 2021 ist sie Professorin für Qualitätsmanagement und Werkstoffkunde an der Hochschule RheinMain und entwickelt auch neue Lehrveranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit. Im Mai dieses Jahrs wurde sie ins Leitungsteam des DGQ-Fachkreises Nachhaltigkeit gewählt.

Kontakt: irina.mazilu-eyaz@hs-rm.de, www.hs-rm.de

Bis Ende 2023 war Simone Schwarz wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule RheinMain und arbeitet jetzt beim GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt. Sie forscht für ihr Promotionsvorhaben zum Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy im Bereich Maschinenbau.

Kontakt: s.schwarz@gsi.de, www.gsi.de

Larcker et al/Stanford (2022), ESG-Ratings – A Compass Without Direction, S. 11. C. Simpson / Bloomberg (2021), Where ESG’s $35 Trillion Explosion Really Came From. J. Mandorfer (2022), Nachhaltigkeitsberichterstattung i. d. Österreichischen Vers.-wirtschaft, S. 12. S. Drempetic et al. (2020), The Influence of Firm Size on the ESG Score: Corporate Sustainability Ratings Under Review, S. 348 ff. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates Ziffer 34. Übereinkommen von Paris (2015), Artikel 1. Deutscher Bundestag (2022), Die EU-Taxonomie nachhaltiger Aktivitäten, Nr. 05/22, S. 1. Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates. N. Leeb (2021), ESG-Ratings und ESG Indizes – Eine Vergleichende Analyse, S. 23.

„Auch das Integrierte Managementsystem vom Prozess her denken“

Qualität, Energie, Umwelt oder Arbeitsschutz – die Anforderungen an Unternehmen werden immer vielfältiger und umfangreicher. Als effiziente Lösung bietet sich hier ein integriertes Managementsystem (IMS) an. Doch wie ein solches implementieren? Im Interview erläutert Philipp Hörmann, DGQ-Trainer und Gründer der Unternehmensberatung WeitBlick, die Vorteile eines IMS, warum die Prozesssicht entscheidend ist und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration zu erfüllen sind.

Wo sehen Sie bei einem integrierten Managementsystem die größten Vorteile?

Philipp Hörmann: Um es auf den Punkt zu bringen – mehr Effektivität, Effizienz und Transparenz! Mit Hilfe eines integrierten Managementsystem schafft man, Aufwände, Kosten und Abläufe im Managementsystem und für die angestrebten Zertifizierungen zu optimieren. Dazu bedarf es einer ganzheitlichen Sichtweise und einer konsequenten Prozessorientierung. Außerdem sehe ich, wo Synergieeffekte optimal genutzt werden können und kann dadurch die verschiedenen Normanforderungen zentral bündeln. Da die Dokumentation meist ein ungeliebtes Thema ist, lässt sich auch hier mit einem gut aufgesetzten IMS der Aufwand reduzieren. In Verbindung mit dem einheitlichen methodischen Vorgehen erreicht man in der Regel auch mehr Akzeptanz bei den Mitarbeitenden und Beteiligten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist hinsichtlich des Risikomanagements die ganzheitliche Betrachtungsweise im Kontext mit Identifikation, Bewertung und Behandlung von Risiken inklusive des erforderlichen Maßnahmenmanagements. Auch die Pflege eines Rechtskatasters, mit dem gesetzliche und andere verbindliche Anforderungen von Stakeholdern erfasst und überwacht werden, schafft mehr Rechtssicherheit und reduziert Risiken.

Da es heutzutage zunehmend um Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien geht, spielt ein IMS auch hier eine Rolle. Durch bessere Informations- und Entscheidungsgrundlagen lässt sich die Wertschöpfung zielgerichteter steuern und die Leistung verbessern, während Fehlleistungen, Reklamationen oder Ausschuss reduziert werden.

Neben zahlreichen Vorteilen eines integrierten Managementsystems gibt es sicherlich auch viele Herausforderungen beim Aufbau und der Pflege. Worauf ist zu achten, damit eine Integration reibungslos funktioniert?

Philipp Hörmann: Sicherlich muss man einen Überblick über die Anforderungen der verschiedenen Bereiche haben, die ein IMS abdecken soll. Hinzu kommt ein solides Normverständnis – sei es als verantwortliche Einzelperson oder innerhalb eines Teams von Managementbeauftragten. Hier gilt es zu unterscheiden und zu berücksichtigen, welche Normen bereichsspezifisch oder übergreifend gültig sind. Dasselbe gilt für die Kenntnis der relevanten Regelwerke. Nur so lassen sich die Synergiepotenziale heben. Auch bei der Dokumentation gilt es dann, dass richtige Maß zwischen der Erfüllung von Anforderungen und einer möglichst einfachen Umsetzung zu finden. Hierbei ist ein grundsätzlich pragmatischer Ansatz sinnvoll. Schließlich sollte man über die Integration hinausdenken. Man muss klären, wie eine Integration so in den Arbeitsalltag gelingen kann, dass sie langfristig funktioniert und von den Mitarbeitenden gelebt wird. Denn eines sollte deutlich werden: Ein gut funktionierendes Managementsystem ist vor allem für die Mitarbeitenden und nicht für die Managementsystembeauftragten oder eine kleine Gruppe gedacht. Schließlich sind die Mitarbeitenden die Nutzer und Anwender.

Aber wie geht man konkret vor, wenn man beispielsweise auf der grünen Wiese beginnt?

Philipp Hörmann: Der beste Rat, den ich hier geben kann, lautet: Auch beim IMS immer vom Prozess her denken. Denn Mitarbeitende haben einen besseren Zugang zum Managementsystem, wenn sie dort ihre Prozesse und ihre Begrifflichkeiten wiederfinden. Die Abläufe des Alltags sollten wiedererkannt werden. Manche Organisationen machen den Fehler, dass sie sich eher an der Kapitelstruktur der Normen orientieren. Zwar unterstützt die „Harmonized Structure“ – eine einheitliche Struktur, nach der viele Normen aufgebaut sind – den Gedanken eines IMS. Die konkrete Gestaltung sollte sich jedoch am jeweiligen Prozess ausrichten. In jedem Schritt ist dann zu fragen, welches Managementsystem gerade zu beachten ist, welche Anforderungen ergeben sich daraus, welche Norm ist relevant und welche Dokumentation bietet sich an? Zumal die Komplexität in den Unternehmen hinsichtlich der Prozesse, Schnittstellen und Entscheidungen immer weiter steigt.

Im Idealfall kann man Mehraufwände durch ein IMS reduzieren, was modular und prozessorientiert aufgebaut ist. Ideal wäre, wenn man nur eine Prozesslandkarte hat und nicht zwei, drei oder vier. So lassen sich auch künftige neue Anforderungen leichter andocken. Falls mehrere Regelwerke und Normen angestrebt werden, ist meine dringende Empfehlung – „Schritt für Schritt“. Integrieren Sie nicht alle Normen auf einmal, sondern planen Sie die Integration nach und nach. Meist sind Mitarbeitende mit dem großen Wurf überfordert. Und kommunizieren sie! Binden Sie auch die oberste Leitung bei der Planung ein. Idealerweise unterstützt sie Sie bei der Kommunikation.

| Berufsbild Prozessmanager Wir leben in einer Zeit geprägt von Digitalisierung und Schnelllebigkeit. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen anpassungsfähig sind und auf veränderte Marktbedingungen eingehen können. Eine kontinuierliche Analyse und Optimierung von bestehenden Geschäftsprozessen ist sowohl für die Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit, aber auch für die Kundenzufriedenheit von zentraler Bedeutung. Prozessmanager sind also gefragte Arbeitskräfte mit guten Zukunftsaussichten. Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Berufsbild zum Prozessmanager:

|

Wie sehen die Verantwortlichkeiten für ein IMS typischerweise in der Praxis aus?

Philipp Hörmann: Das hängt stark von der Unternehmensgröße ab. In kleineren Organisationen erhält der Qualitätsmanagementbeauftragte oft den Auftrag, sich beispielsweise auch um Fragen des Umweltschutzes oder der Arbeitssicherheit zu kümmern. Größere Unternehmen können sich dagegen ein Team aus Spezialisten für den jeweiligen Bereich leisten. Die Teamleitung behält als Managementbeauftragter oder Koordinator für IMS den Überblick, ohne dabei fachlich tief in die Spezialgebiete einzusteigen. In dieser Funktion steht er häufig auch in einer direkten Berichtslinie zur Unternehmensleitung. Keine Frage, wer für das IMS zuständig ist, nimmt eine Schlüsselposition ein. Deswegen setzt diese Funktion – über die fachliche Expertise hinaus – ein breites Kompetenzprofil voraus. Apropos Kompetenzen, die notwendigen Kenntnisse zur Integration von Managementsystemen vermittelt übrigens das neue DGQ-Training „Integrierte Managementsysteme“. Die Premiere im Mai ist vielversprechend gestartet und die Rückmeldungen waren durchweg positiv.

Über welche weiteren Kompetenzen sollte ein Managementbeauftragter für IMS denn verfügen?

Philipp Hörmann: Neben den eher fachlich geprägten “Hardskills” sind auch die “Softskills” wichtig. Wie auch schon als Qualitätsmanager ist man in verschiedenen Rollen unterwegs und füllt verschiedene Funktionen aus: Beziehungsmanager, Kommunikator, Motivator, Einbinder, Stratege, Themenmanager, Übersetzer, Sprachrohr, Überzeuger und Durchsetzer. Da die Integration oftmals mit Change-Prozessen verbunden ist, spielt es eine entscheidende Rolle auch die oberste Leitung und die Beteiligten bei der Planung und Umsetzung einzubinden. Hier steckt viel Erfahrung und Prozesswissen dahinter.

Doppelte Wesentlichkeitsanalyse in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verlangt künftig eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse bei der Bewertung der Themen, die die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vorgeben. Im Interview mit Franziska Patzwald, Produktmanagerin der DGQ-Weiterbildung, berichten Tobias Kirchhoff und Ann-Katrin Bimber von der DFGE – Institut für Energie, Ökologie und Ökonomie über die Bedeutung und Umsetzung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse.

Was ist eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse?

Ann-Katrin Bimber: Die Wesentlichkeitsanalyse dient dazu, die für ein Unternehmen und seine Anspruchsgruppen bedeutenden Nachhaltigkeitsthemen zu ermitteln. Ein Unternehmen soll sich beim Nachhaltigkeitsmanagement zunächst auf die Themen konzentrieren, die als wesentlich betrachtet werden. Bei der Frage, was ‚wesentlich‘ oder ‚material‘ bedeutet, müssen im Sinne der doppelten Wesentlichkeit zwei Perspektiven berücksichtigt werden. Man unterscheidet zwischen der Inside-Out Perspektive, auch Impact Materiality genannt, und der Outside-In Perspektive, auch finanzielle Wesentlichkeit genannt. Diese Blickwinkel bilden die Basis für die Ableitung der strategisch relevanten Nachhaltigkeitsthemen und der Berichtspflichten.

Die Outside-In-Perspektive betrachtet externe Einwirkungen von Nachhaltigkeitsthemen auf das Unternehmen und dessen Geschäftsmodell, die Strategie und den Umsatz. Externe Entwicklungen sind beispielsweise Anpassungskosten an den Klimawandel oder eine strengere Regulatorik. Bei der Inside-Out Perspektive müssen Unternehmen ihre tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Nachhaltigkeitsthemen darlegen. Relevante Themen können hier der Einfluss des Unternehmens auf Umweltverschmutzung und Biodiversität genauso sein wie die Frage, inwiefern die Strategie Korruption verhindert und entgegenwirkt.

Warum ist das im Nachhaltigkeitskontext gerade so relevant?

Tobias Kirchhoff: Viele Unternehmen werden in den nächsten Jahren durch die Regelungen der Corporate Sustainability Reporting Directive sowie der European Sustainability Reporting Standards als Berichtsstandard dazu verpflichtet über ihre Nachhaltigkeitsperformance zu berichten. Die CSRD liefert dabei die Vorgaben, die European Sustainability Reporting Standards definieren die Inhalte. Die doppelte Wesentlichkeit ist eine zentrale Perspektive in der Corporate Sustainability Reporting Directive.

Unter der Non-Financial Reporting Directive (NFRD), der aktuell noch geltenden Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, ist ein Thema erst dann als wesentlich anzusehen, wenn es in beiden Dimensionen der Nachhaltigkeit wesentliche Auswirkungen verursacht. Um berichtspflichtig zu werden reicht hingegen künftig aus, wenn ein Thema in einer der beiden Dimensionen wesentliche Auswirkungen verursacht. Durch diese Änderung werden zukünftig mehr Themen als materiell eingestuft. Die Anzahl der berichtspflichtigen Inhalte und damit der Berichtsaufwand werden dadurch maßgeblich ausgeweitet.

Wie unterscheidet sich das zu den Anforderungen der Global Reporting Initiative?

Ann-Katrin Bimber: Die CSRD setzt auf bereits bestehende etablierte Berichtsstandards auf. Die Global Reporting Initiative (GRI) wird als Partner genannt, der sich in engem Austausch mit der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) befindet, die für die Entwicklung der Standards zur CSRD verantwortlich ist. GRI hat einen exklusiven Fokus auf die Impact-Materialität, also auf potenzielle und faktische, positive wie negative Auswirkungen, die durch Geschäftstätigkeiten des Unternehmens direkt oder indirekt entstehen. Die ESRS mit der doppelten Wesentlichkeit rücken zusätzlich die finanziellen Risiken und Chancen stärker in den Fokus.

Aufgrund der großen Überschneidungen zwischen den GRI-Indikatoren und den ESRS-Datenpunkten und den Parallelen bei den Grundprinzipien der Wesentlichkeit, sind Unternehmen, die heute bereits nach GRI berichten, gut für die ESRS aufgestellt. Um Unternehmen bei der Vorbereitung auf die ESRS zu unterstützen, bietet die DFGE in Zusammenarbeit mit der DQS GmbH Schulungen zum Thema GRI an.

Was sind die ersten Schritte bei der Umsetzung einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse?

Ann-Katrin Bimber: Bei der Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse ist eine gute Vorbereitung wichtig, die für die notwendige Transparenz über den Gesamtprozess sorgt. Es müssen die zur Umsetzung erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden und die notwendige Rückendeckung durch die Unternehmensleitung gegeben sein.

Zu Beginn der Analyse müssen Unternehmen sich die Frage stellen, welche Nachhaltigkeitsaspekte potenziell wesentlich sein können, also welche Themen innerhalb der Wesentlichkeitsanalyse bewertet werden sollen. Hierfür orientieren wir uns an den ESRS. Diese bieten für die Erstellung der Liste mit potenziell wesentlichen Themen einen guten Ausgangspunkt. Zusätzlich können Nachhaltigkeitsratings, international anerkannte Reportingstandards und Sektorprofile genutzt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Liste der Themen in einer Wesentlichkeitsanalyse stets vollständig und überschneidungsfrei ist.

| Berufsbild Nachhaltigkeitsmanager Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den Megatrends unserer Zeit. Für Unternehmen wird es somit immer wichtiger, CSR-Maßnahmen umzusetzen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Mit dem größeren Fokus auf Nachhaltigkeit haben sich in den letzten Jahren eine Vielzahl an grünen Jobs entwickelt, wie beispielsweise der Job als Nachhaltigkeitsmanager. Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Berufsbild zum Nachhaltigkeitsmanager:

|

Wie können Stakeholder bei der Materialitätsanalyse miteinbezogen werden?

Tobias Kirchhoff: Wir durchlaufen mit unseren Kunden mehrere Schritte, um die Wesentlichkeit der Themen zu beurteilen und Stakeholder miteinzubeziehen. Hierzu gehören unter anderem eine Sektorenanalyse, eine Medienanalyse und ein Kunden- und Wettbewerberbenchmark. Zur Beurteilung der Financial Materiality involvieren wir außerdem das Risikomanagement des Unternehmens und führen Gespräche mit internen Expert:innen.

Eine Wesentlichkeitsanalyse sollte immer die Stakeholder eines Unternehmens miteinbeziehen. Hierfür nutzen wir eine Online-Umfrage, die von einer Vielzahl von Stakeholdern statistisch fundierte Aussagen darüber liefert, welche Themen von welchen Gruppen besonders favorisiert werden. Quantitative Modelle ergänzen die Befragung um eine wissenschaftliche Faktenbasis und erlauben eine meinungsunabhängige und zukunftsgerichtete Beurteilung der Wesentlichkeit.

Was sind die größten Herausforderungen bei ihren Kunden?

Ann-Katrin Bimber: Die Durchführung einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse ist aufwendig. Oftmals wird die Komplexität unterschätzt, wodurch zu wenig Zeit und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Herausfordernd kann auch die Festlegung der Interessensgruppen sein, die in die Analyse einbezogen werden sollen. Insbesondere bei der Beurteilung der Financial Materiality müssen die Stakeholder die Fähigkeit haben, ihre Meinung als Privatperson nicht mit der Unternehmenssicht zu verwechseln. Hier kann es hilfreich sein, Stakeholder zu befragen, die sich bereits mit den finanziellen Implikationen von Nachhaltigkeitsthemen für das Unternehmen beschäftigt haben.

Eine weitere Herausforderung ist die Betrachtung der Wesentlichkeit der Themen über die gesamte Wertschöpfungskette. Auswirkungen können beispielsweise durch eine Geschäftsbeziehung in der Lieferkette oder in der Nutzungsphase eines Produktes auftreten. Um fundierte Ergebnisse durch die Wesentlichkeitsanalyse zu erhalten, müssen all diese Auswirkungen betrachtet werden.

Die Umsetzung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse ist ein Aspekt, der nicht trivial ist, aber wichtige Einsichten liefern kann, die zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie beitragen können und den Auftakt für einen langfristigen Stakeholderdialog bilden, der das Ziel hat, zukünftige Herausforderungen zu erkennen und gemeinsam zu meistern.

Über die Interviewpartner:

Tobias Kirchhoff leitet das Reporting Team der DFGE und unterstützt Kunden dabei, ihre Reporting-Anforderungen zu meistern.

Ann-Katrin Bimber ist Senior Project Specialist Corporate and Supply Chain Sustainability bei der DFGE und arbeitet schwerpunktmäßig an den Themen GRI, CSRD, CSR-Ratings und TCFD.

Über das DFGE – Institut für Energie, Ökologie und Ökonomie:

Gegründet im Jahre 1999 als Spin-Off der Technischen Universität München, bietet die DFGE – Institut für Energie, Ökologie und Ökonomie Beratungsleistungen im Bereich Nachhaltigkeit an. Unser Angebot „Sustainability Intelligence“ beinhaltet Berechnungs-Management, Reporting Lösungen sowie Strategie-Entwicklung und zielt darauf ab, den Aufwand für die Teilnahme an mehreren Nachhaltigkeits-/CSR-Standards und Rankings wie CDP (Carbon Disclosure Project), UNGC (United Nations Global Compact), DJSI (Dow Jones Sustainability Index), EcoVadis oder GRI (Global Reporting Initiative) zu bündeln und übergreifende Strategien wie eine Nachhaltigkeitsstrategie gemäß den SDGs zu entwickeln. Ferner betreut die DFGE ihre Kunden als einziger Partner des CDP (Carbon Disclosure Project) für SBTs (Science-based Targets) ganzheitlich beim Thema Klimastrategie und hilft ihnen auf Produktebene oder unternehmensweit klimaneutral zu wirtschaften. Für die KI-gestützte Zukunft des CSR-Managements setzt die DFGE auf den Big Data Ansatz und Machine Learning. Zu den Kunden zählen internationale Unternehmen (DAX und Fortune 500), aber auch mittelständische Betriebe und öffentliche Einrichtungen.

Zur Website: www.dfge.de

Qualität und Nachhaltigkeit

Wie hängen die Begriffe Qualität und Nachhaltigkeit zusammen? Obwohl sich beide Begriffe auf unterschiedliche Felder beziehen, besteht zwischen ihnen ein enger Zusammenhang. „Qualität“ und „Nachhaltigkeit“ streben nach einer hohen Produkt-, Lebens-, sowie Umweltqualität. Sie erfordern Geduld, Sorgfalt, Reflexion und Durchhaltvermögen, um zu wirken.

Wie hängen die Begriffe Qualität und Nachhaltigkeit zusammen? Obwohl sich beide Begriffe auf unterschiedliche Felder beziehen, besteht zwischen ihnen ein enger Zusammenhang. „Qualität“ und „Nachhaltigkeit“ streben nach einer hohen Produkt-, Lebens-, sowie Umweltqualität. Sie erfordern Geduld, Sorgfalt, Reflexion und Durchhaltvermögen, um zu wirken.

Das Wort „Qualität“ geht auf das lateinische „qualitas“ zurück, das aus „qualis“ („wie beschaffen“) gebildet wurde. In der Gemeinsprache, aber auch in qualitätsbezogenen fachlichen Unterhaltungen steht „Qualität“ häufig (entgegen der Festlegung in DIN EN ISO 9000:2015-11 und in früheren Ausgaben dieser Norm) u. a. für Vortrefflichkeit, Sorte und Beschaffenheit.

Der Fachbegriff „Qualität“ ist international vereinheitlicht und in allen bisherigen terminologischen Festlegungen der ISO zum Qualitätsmanagement definiert, zuletzt in DIN EN ISO 9000:2015-11, 3.6.2.:

Qualität

Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale (3.10.1) eines Objekts (3.6.1) Anforderungen (3.6.4) erfüllt.

Anders gesagt: „Qualität ist die an der geforderten Beschaffenheit gemessene realisierte Beschaffenheit“.

„Nachhaltigkeit“ ist kein neues Konzept. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ geht auf den Deutschen Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) zurück, der ihn in seinem Buch von 1713 auf die Forstwirtschaft übertrug. Das Ziel war die Schaffung eines stabilen Gleichgewichts.

Erfahren Sie mehr: Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit – ein Wort, das uns in den letzten Jahren immer häufiger in fast allen Bereichen unseres Lebens begegnet. Doch was heißt Nachhaltigkeit genau? Während wir im Alltagssprachgebrauch den Begriff u. a. mit Langlebigkeit und Umweltschutz verbinden, bezieht sich „nachhaltige Entwicklung“ auf den verantwortungsbewussten Umgang mit den endlichen Ressourcen unserer Erde.

Nachhaltigkeit – ein Wort, das uns in den letzten Jahren immer häufiger in fast allen Bereichen unseres Lebens begegnet. Doch was heißt Nachhaltigkeit genau? Während wir im Alltagssprachgebrauch den Begriff u. a. mit Langlebigkeit und Umweltschutz verbinden, bezieht sich „nachhaltige Entwicklung“ auf den verantwortungsbewussten Umgang mit den endlichen Ressourcen unserer Erde.

„Nachhaltigkeit“ gibt es schon seit über 300 Jahren

Qualität und Wissen – die neue Norm ISO 30401

Im Herbst 2018 wurde mit ISO 30401 Knowledge Management Systems – Requirements erstmals ein ISO-Standard veröffentlicht, um Wissen – ausgerichtet an den Bedarfen und Zielen der Organisation – systematisch in Mehrwert zu überführen. Wissen wird hierbei definiert als: “Human or organizational asset enabling effective decisions and action in context”.

Prinzipien des internen Audits

Der Urquell des internen Audits

Seit es Managementsystemnormen gibt, ist das interne Audit nicht mehr wegzudenken. Es wurde dort als besonderes Instrument eingeimpft, um dem Managementsystem immer wieder in den Hintern zu treten. Krass formuliert? Aber genau das ist seine Aufgabe. Denn wer Betriebsorganisationen genauer betrachtet, kann regelmäßig feststellen, dass sich Unternehmens-, Prozess- oder Qualitätsziele bis zur letztendlichen Umsetzung oder gar potenziellen Verbesserung deutlich abschleifen oder auf halber Strecke liegenbleiben. Mit einem Audit soll der Finger in die Wunde gelegt werden um stattdessen konsequent, abgestimmt und reflexiv zu arbeiten. Darüber hinaus hat sich das interne Audit in den letzten zwei Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt.

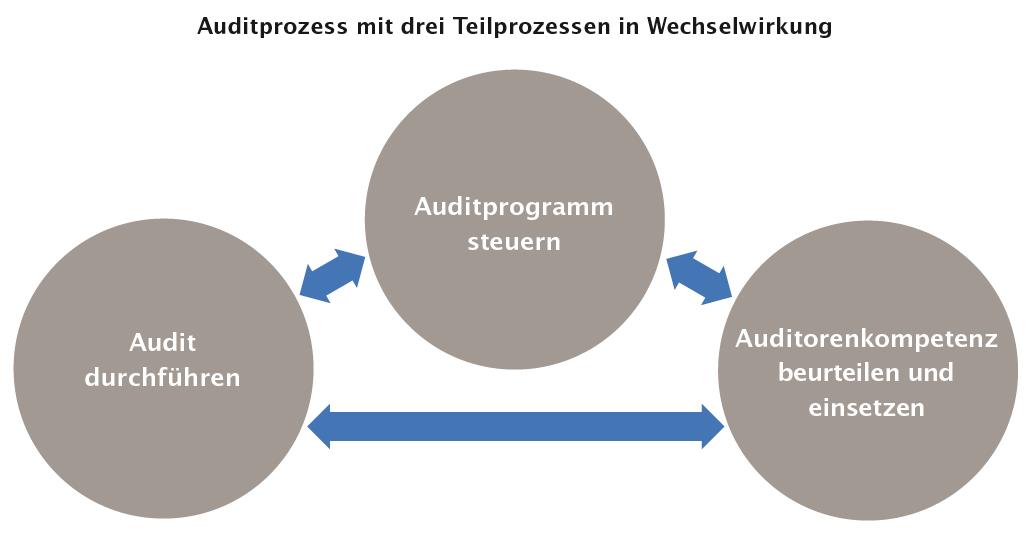

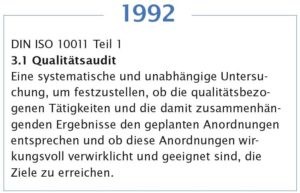

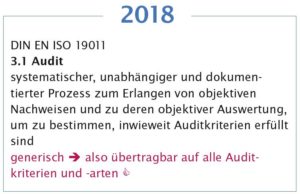

Dass das interne Audit heute eine wesentliche Methode für die Bewertung der Wirksamkeit eines ISO-Managementsystems ist, hat eine lange Historie. Schon in den 90ern gab es parallel die ISO-Reihen 10011-1 bis 3 für Qualitätsaudits und 14011-1 bis 3 für Umweltaudits. Es waren empfehlende Leitfäden für die Auditdurchführung, die Auditorenqualifikation und das Management des Auditprogramms. ISO 10011:1992 unterstützte so die Anforderung eines internen Audits von ISO 9001, als darin noch die Qualitätssicherung für die Prozesse Entwicklung, Produktion und Kundendienst statt des Managementsystems im Mittelpunkt stand. Das interne Audit hatte schon damals die Funktion, Nachweise für deren Eignung und Angemessenheit zu ermitteln. Vom damaligen ISO-Auditleitfaden bis zur heute aktuellen Folgenorm ISO 19011:2018 sind die drei wesentlichen Elemente im Auditprozess immer erhalten geblieben. So wie sich die Managementsysteme über Normengenerationen in Richtung Gesamtorganisation, Regelkreis, Prozessorientierung, Risiko und Kontext weiterentwickelt haben, entwickelte sich auch der ISO-Auditleitfaden weiter. Die drei Elemente Auditprogramm, Einzelaudit und Auditor sowie die Disziplinen Umwelt und Qualität wurden zusammengeführt. PDCA, Prozess-, Kontext- und Risikoorientierung sind nun selbstverständlich berücksichtigt.

Eine generische Methode

ISO 19011:2018 ist sowohl auf die Auditierung aller Managementsysteme anwendbar als auch auf andere Auditarten, also beispielsweise auf Prozess- oder Compliance-Audits. 1st, 2nd und 3rd party-Auditoren können sich zudem gleichermaßen daran orientieren.

Audit braucht Individualität

Als ein solcher Dauerbrenner ist das Audit wahrlich keine Modeerscheinung. Aufgrund seiner Unbequemlichkeit – als an und für sich starkes Controlling-Instrument – wird es aber auch gern kritisiert, unterschätzt oder überfrachtet. Neben der Konformitätsprüfung zu mehreren Normen soll es beispielsweise gleichzeitig Compliance sicherstellen, Mehrwert und Verbesserung fördern, manchmal sogar Mitarbeiter motivieren. Wer zu viele Erwartungen an ein Audit stellt, riskiert, dass das Audit in dem Versuch, alle Auditkriterien anzusprechen, sehr oberflächlich wird. Ein unglückliches Anliegen ist es auch, mit dem Audit andere Methoden mit verwandter Zielsetzung zu ersetzen, die bereits heute nicht funktionieren, wie z.B. ein ungenutztes Vorschlagswesen oder ein vernachlässigtes Prozesscontrolling. Und manchmal kann ein anderer methodischer Ansatz wie Stakeholder- oder Risikoanalyse besser helfen als ein Audit. Deswegen gilt es, jedem Audit eine Prägung zu geben und seinen speziellen Wert für das Unternehmen deutlich zu machen.

| Berufsbild Auditor Für die Integrität und Zuverlässigkeit von Unternehmen ist das Einhalten von gesetzlichen, behördlichen und normativen Vorgaben und Anforderungen essenziell. Neben dem Feststellen der Konformität können im Rahmen eines Audits unter anderem bewährte Praktiken erkannt, Lücken identifiziert und Optimierungspotenziale aufgedeckt werden. Auditoren können so einen entscheidenden Beitrag für das Unternehmen leisten und haben gute Karriereaussichten in den verschiedensten Branchen. Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Berufsbild zum Auditor:

|

Audit mit sieben Prinzipien

Eine Besonderheit bei der Auditmethode ist, dass ihr Auditprinzipien zugrunde gelegt werden. Sie sollen für relevante, ausreichende und wiederholbare Auditergebnisse sorgen und sind auch sonst im Leben von Wert.

Eine Besonderheit bei der Auditmethode ist, dass ihr Auditprinzipien zugrunde gelegt werden. Sie sollen für relevante, ausreichende und wiederholbare Auditergebnisse sorgen und sind auch sonst im Leben von Wert.

Integrität bedeutet, dass Auditoren professionell – nämlich verantwortungsvoll, unparteiisch, kompetent und selbstkritisch – vorgehen.

Sachlichkeit beruht auf wahrheitsgemäßer, objektiver, genauer und klarer Darstellung.

Sorgfalt zeigt sich, wenn Beurteilungen von Auditsituationen begründet werden.

Vertraulichkeit ist bei der Verwendung und dem Schutz erlangter Informationen selbstverständlich.

Unabhängigkeit des Auditors ist gegeben, wenn er frei von Voreingenommenheit, Interessenkonflikten und, soweit möglich, unabhängig von der auditierten Funktion ist.

Faktengestützt geht der Auditor vor, wenn er Auditschlussfolgerungen nachvollziehbar, mit systematischem Vorgehen und auf Basis angemessener Stichproben trifft.

Risikobasiert ist ein Auditprogramm bzw. ein Audit, wenn die für das Unternehmen bzw. den Auditauftraggeber relevanten Themen, insbesondere deren Risiken und Chancen, aufgegriffen werden.

Dieser Beitrag findet sich auch in der neuen Ausgabe des DGQ-Leitfadens “Willkommen in der Welt des Audits” von November 2019 wieder, den Sie sich auf unserer Themenseite “Audit” kostenfrei herunterladen können.

Kompetenzanforderungen an Auditoren

Das sollten Auditoren mitbringen

Von den Aufgaben zu den Kompetenzen

Grundsätzlich sind die meisten Aufgaben zur eigenständigen Durchführung eines Audits für interne und externe Auditoren gleich. Auditleiter, die ein Team durch den Auditprozess führen, benötigen mehr Führungskompetenzen. Externe Auditoren müssen ein breiteres Wissen sowie mehr Fach- und Branchenexpertise mitbringen. (mehr …)